Was ist der Design-Thinking-Prozess?

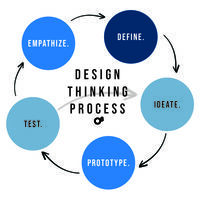

- Design Thinking ist ein nutzerzentrierter Problemlösungsansatz, der fünf Phasen umfasst: Empathize (Einfühlen), Define (Definieren), Ideate (Ideenfindung), Prototype (Prototyping) und Test (Testen).

- Um wirksam zu sein, muss Design Thinking technische Machbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität berücksichtigen.

- Design Thinking fördert Zusammenarbeit und ermutigt zu vielfältigen Perspektiven, um innovative Lösungen zu entwickeln.

- Beginnen Sie damit, Design Thinking in Ihrem Unternehmen zu integrieren, indem Sie seine Prinzipien in Ihre Geschäftsabläufe einfließen lassen, anstatt nur Schulungen abzuhalten.

- Um Design Thinking zu fördern, veranstalten Sie urteilfreie Brainstorming-Sitzungen und konzentrieren Sie sich darauf, umsetzbare Lösungen zu entwickeln.

Es scheint, als gäbe es in der Marketing- und Geschäftswelt ständig neue Trends. Einzelpersonen und Organisationen preisen schon seit geraumer Zeit die Vorteile von Design Thinking an. Der Begriff mag nur wie eine weitere Modeerscheinung wirken, doch wir versprechen: Design Thinking ist gekommen, um zu bleiben.

Design Thinking ist sehr beliebt. Menschen aus unterschiedlichsten Branchen nutzen diese wirkungsvolle Problemlösungsstrategie. Wer auf Wachstum und Innovation setzt, schwört auf die Methode des Design Thinking – und gleich erfährst du, warum so viele davon überzeugt sind.

Betrachte dies als deinen Leitfaden für alles rund um Design Thinking. Lies weiter, um zu erfahren, was Design Thinking ist, wie es hilft, warum es funktioniert und wie du sofort mit Design Thinking im Berufsalltag starten kannst.

Was ist Design Thinking?

Design Thinking mag klingen wie eine Technik, die nur von Designern genutzt wird. Tatsächlich ist Design Thinking ein effektiver Ansatz zur Problemlösung.

Im Kern ist Design Thinking eine kreative Problemlösungsstrategie, die darauf abzielt, dich in die Gedankenwelt der Menschen zu versetzen, für die du Probleme löst. Manche verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze, doch die meisten Design-Thinking-Prozesse lassen sich auf fünf Phasen reduzieren: Empathize (Einfühlen), Define (Definieren), Ideate (Ideenfindung), Prototype (Prototyping) und Test (Testen).

Wir haben den Design-Thinking-Prozess und die zugehörige Methodik bereits ausführlich erklärt, daher gehen wir hier nicht weiter ins Detail. Um ein grundlegendes Verständnis für Design Thinking zu bekommen, solltest du wissen, dass sich alles um den Endnutzer dreht. Alles, was du tust, sollte darauf abzielen, die Bedürfnisse deines Endnutzers zu erfüllen.

Technische Machbarkeit ist im Design Thinking ebenfalls wichtig. Wenn du über Lösungen nachdenkst, musst du sicherstellen, dass deine Pläne sich in bestehende Produkte und Prozesse integrieren lassen. Auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit sollte berücksichtigt werden: Eine Lösung, die dem Nutzer zwar großartig dient, für dein Unternehmen aber zu teuer ist, ist möglicherweise nicht die beste Wahl.

Ein großer Vorteil von Design Thinking besteht darin, technische und geschäftliche Einschränkungen in deine Arbeit einzubeziehen. Neben der Orientierung an den Bedürfnissen des Endnutzers fordert es dich heraus, innerhalb gegebener Budget- und Technologiegrenzen optimale Ergebnisse zu erzielen. Es reduziert überzogene Ideen und bringt den Fokus auf umsetzbare und realistische Lösungen.

Möchten Sie kundenzentrierte digitale Erlebnisse liefern, die Ergebnisse erzielen?

Was ist der Design-Thinking-Prozess?

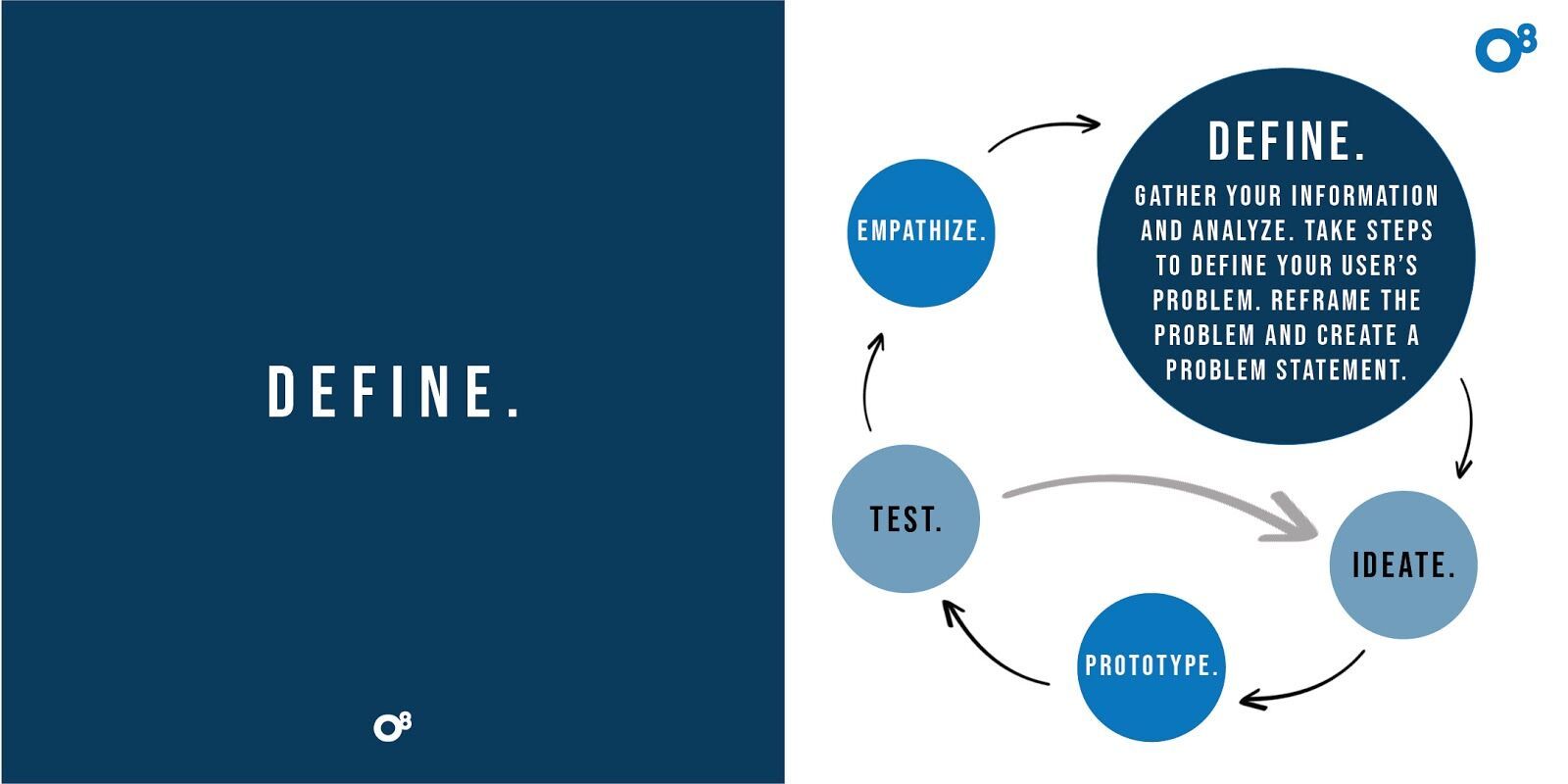

Der Kern des Design-Thinking-Prozesses ist das nutzerzentrierte Design. Die Reise, Motivationen und Schmerzpunkte des Nutzers sind in jedem Schritt des Prozesses präsent, um eine maßgeschneiderte Lösung zu schaffen.

Der Design-Thinking-Prozess besteht aus fünf Schritten. Betrachte diese Schritte als Teil eines Zyklus, der sich immer wiederholt, bis eine optimierte Lösung gefunden ist.

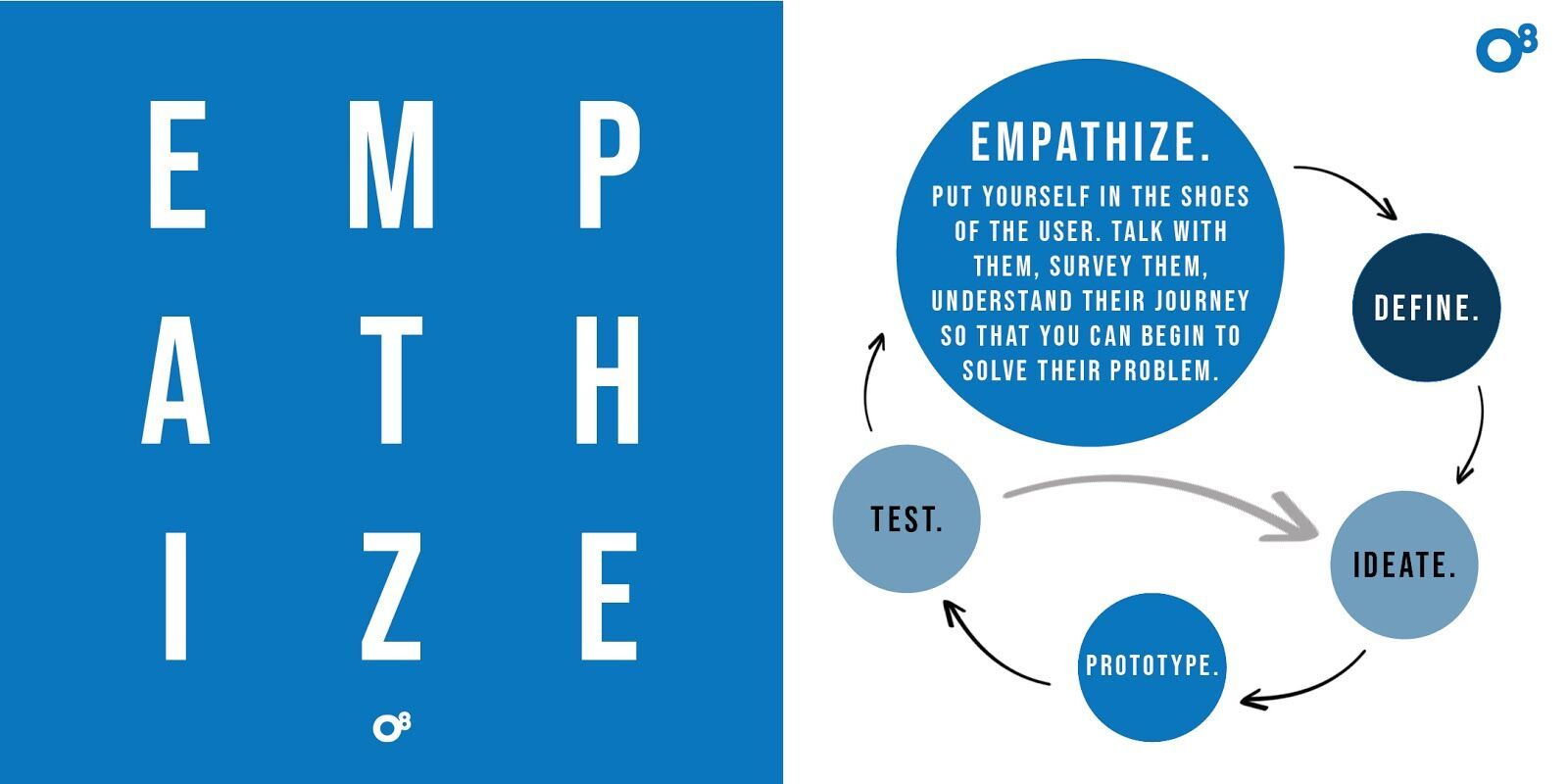

Schritt 1: Empathize (Einfühlen)

Der erste Schritt im Zyklus ist „Empathize“. Empathie ist für den gesamten Prozess entscheidend, weil sie es Designern ermöglicht, ihre Nutzer wirklich kennenzulernen. Wenn du dich in jemand anderen hineinversetzt, siehst du die Welt durch seine Augen. Für Designer bedeutet das, eigene Vorannahmen beiseitezulegen und das Problem aus der Perspektive des Nutzers zu betrachten. Das Ziel ist, die Gedanken und Motivationen der Nutzer zu verstehen, nicht nur quantitative Daten zu sammeln.

Dies kann auf vielfältige Weise geschehen: Beobachtungen, persönliche Gespräche, Umfragen, Journey Maps usw. Zum Beispiel möchte Maria eine Lösung für Parkplatzmangel in einem Geschäftsviertel entwickeln. Dadurch kommen die Mitarbeiter ständig zu spät zur Arbeit und sind oft gereizt.

Um eine passende Lösung zu finden, muss Maria den täglichen Weg der Mitarbeiter ohne Vorannahmen nachvollziehen. Sie kann den Verkehr auf den Parkplätzen beobachten oder Leute beim Betreten des Gebäudes befragen. Fragen wie „Wie weit mussten Sie heute parken?“ oder „Parken Sie jeden Tag am selben Ort?“ können wertvolle Einblicke geben. Sie könnte auch eine Umfrage starten oder ein kleines Forum organisieren.

In der Empathie-Phase können überraschende Erkenntnisse auftauchen, die dabei helfen, eigene Vorurteile zu erkennen. Vielleicht stellt Maria fest, dass einige Mitarbeiter mit dem Fahrrad kommen und keinen Abstellplatz finden. Andere nehmen den Bus, haben dann aber Schwierigkeiten, ihr krankes Kind von der Schule abzuholen. Solche unerwarteten Informationen erleichtern es, eine Lösung zu entwerfen, die alle Nutzerbedürfnisse abdeckt.

Es gibt verschiedene hilfreiche Werkzeuge für die Empathie-Phase. Ein beliebtes Tool ist die Erstellung von Personas. Personas sind fiktive Nutzer, die spezielle Anwendungsfälle repräsentieren, die nicht für alle Nutzer zutreffen. Personas sind besonders nützlich, wenn die Nutzergruppe sehr heterogen ist.

Im Parkbeispiel könnte eine Persona ein Mitarbeiter sein, der nur unregelmäßige Arbeitszeiten hat, weil er sich um die Familie kümmert. Wenn er mittags zur Arbeit kommt, findet er nie einen Parkplatz, und abends muss er mehrere Blocks im Dunkeln zu Fuß zurücklegen, was ihn ängstigt. Eine Lösung, die auch für diese Persona funktioniert, ist in Kombination mit allen anderen Personas besonders robust.

Schritt 2: Define (Definieren)

Der nächste Schritt im Design-Thinking-Prozess ist „Define“. In dieser Phase analysiert der Designer alle in der Empathie-Phase gesammelten Informationen. Doch das Definieren eines Problems kann tückisch sein.

Es gibt immer eine offensichtlichste Problemdefinition. Im Parkbeispiel wäre das „Es gibt zu wenige Parkplätze“. Die Herausforderung – und die Belohnung – besteht darin, das Problem auf verschiedene Weise zu formulieren, um möglichst viele Lösungsideen zu finden. Ein anderes Beispiel:

Jack arbeitet in einem Hotel. Gäste beschweren sich, dass der Aufzug zu langsam ist. Auf den ersten Blick müsste der Aufzug repariert werden, was Kosten und Ausfallzeiten bedeutet.

Jack vermutet, dass das Problem anders zu sehen ist. Er befragt die Gäste und beobachtet ihr Verhalten, während sie warten – und entdeckt eine neue Definition des Problems!

Das wirkliche Problem war Langeweile beim Warten auf den Aufzug. Daraufhin bringt das Hotel Spiegel neben den Türen an, sodass die Gäste sich anschauen können. Die Beschwerden hören auf, und es fallen keine Reparaturkosten an.

Dieses Beispiel zeigt, wie mächtig eine Neuformulierung des Problems sein kann. Die besten Lösungen ergeben sich nicht immer aus dem augenscheinlichsten Problem, daher ist die Define-Phase essentiell.

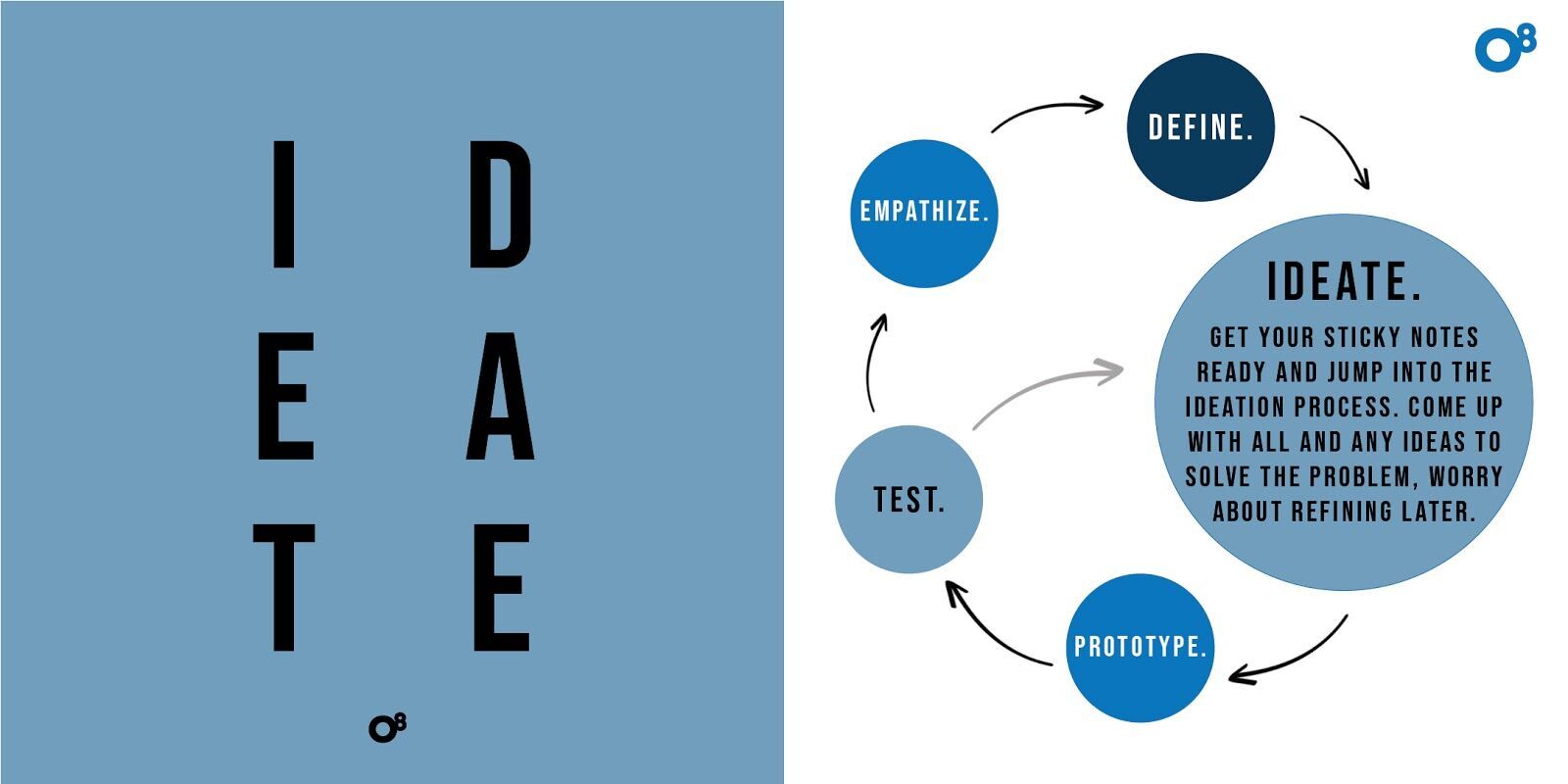

Schritt 3: Ideate (Ideenfindung)

Die dritte Phase ist „Ideate“. Hier geht es um Kreativität! Schnapp dir einen Whiteboard-Marker und lass alle Ideen fliegen. Anstatt alleine zu brainstormen, solltest du mit einem Team zusammenarbeiten, das das gleiche Ziel verfolgt. Gruppendiskussionen lassen Ideen wachsen und stärken die Lösung. In dieser Phase sind alle Ideen willkommen – Logik und Umsetzbarkeit dürfen zunächst keine Rolle spielen.

Du weißt nie, welche Idee zur optimalen Lösung führt! Ein diverses Team aus verschiedenen Hintergründen, Berufen und Altersgruppen erzeugt die breiteste Palette an Ideen und deckt so die vielfältigsten Nutzerbedürfnisse ab.

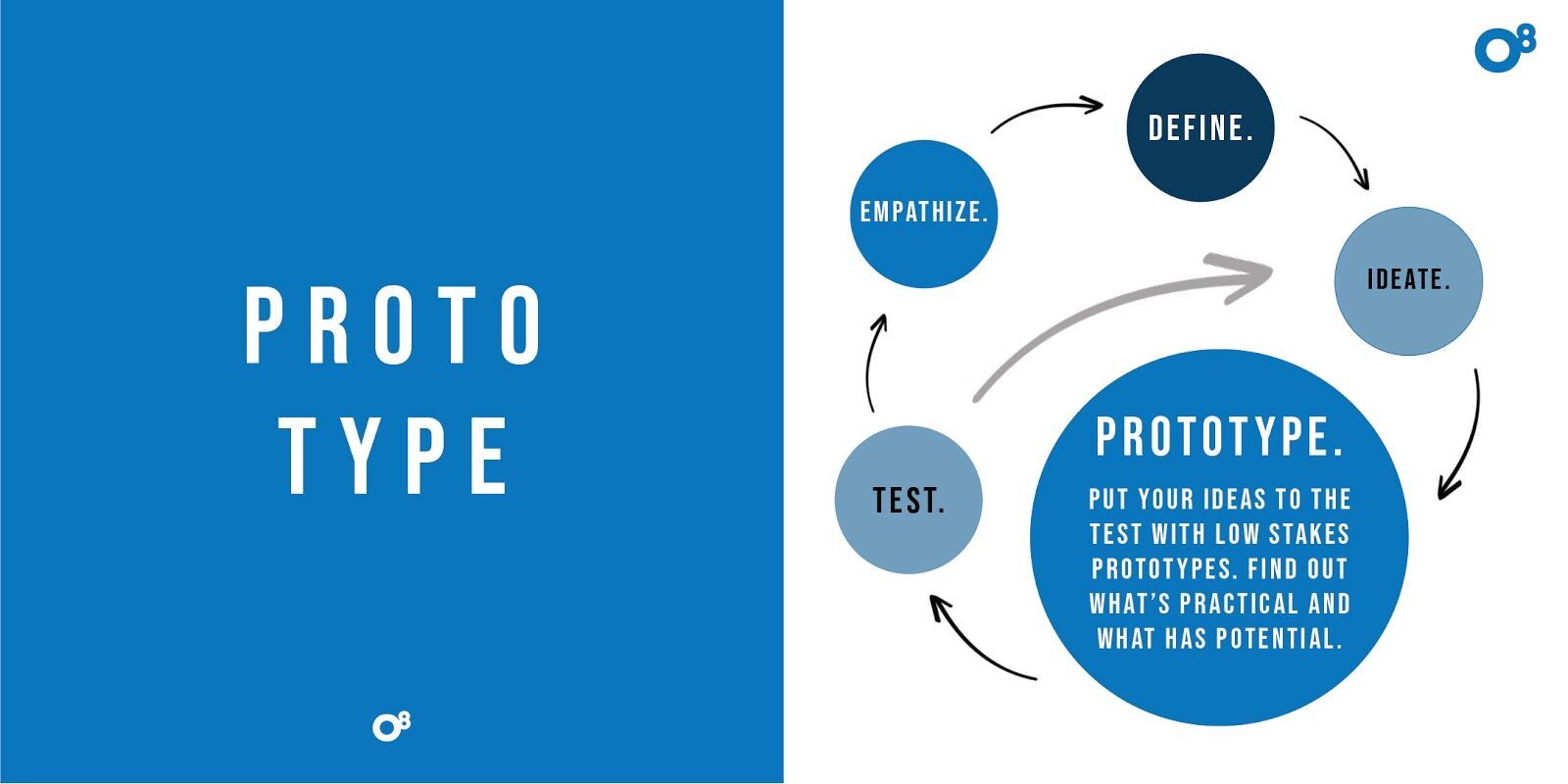

Schritt 4: Prototype (Prototyping)

Nachdem alle Ideen gesammelt sind, geht es ans Prototyping. Prototypen ermöglichen es, die praktische Umsetzbarkeit einer Lösung anhand eines kostengünstigen, verkleinerten Modells zu testen. Ein Prototyp deckt Schwachstellen und Fehler im Design auf. Bei Bedarf kehrt man zur vorherigen Phase zurück.

Der Design-Thinking-Prozess ist nicht-linear und flexibel. Es ist ein gutes Zeichen, wenn du zwischen den Phasen hin- und herwechselst! Sobald du einen oder mehrere Prototypen hast, stelle sie deinen Nutzern vor.

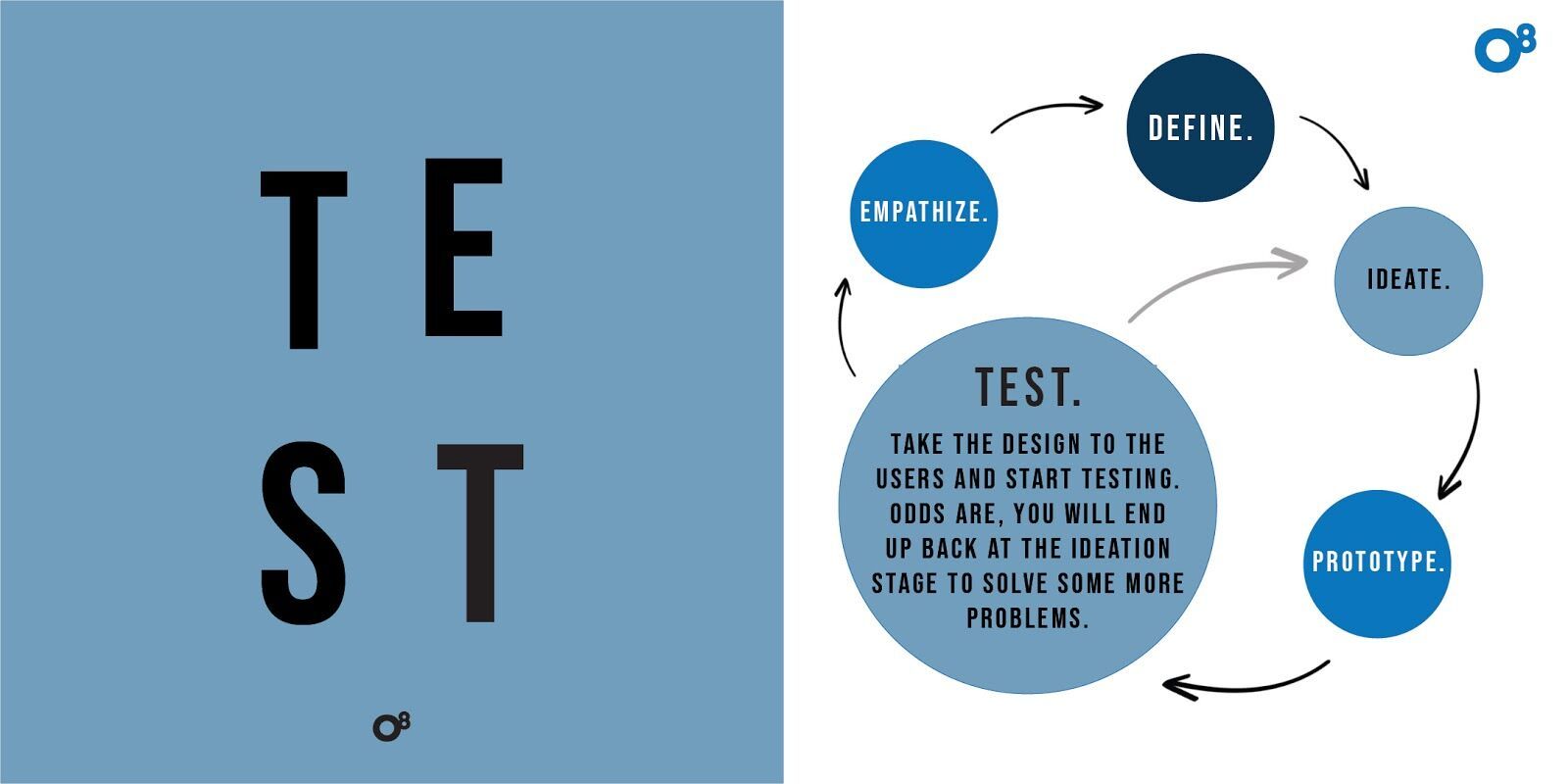

Schritt 5: Test (Testen)

Schließlich folgt „Test“. Lass deine Nutzer den Prototypen in ihrem Alltag ausprobieren und sammle Feedback. Halte alle Rückmeldungen fest, denn du kehrst wahrscheinlich mehrmals zur Ideenauswahl zurück, bevor eine endgültige Lösung feststeht.

Es gibt viele Methoden für Usability-Tests. Zwei häufige sind: 1) Nutzer testen selbstständig ohne Erklärung, 2) Nutzer kommentieren während des Tests und beantworten Fragen, die ihre Gedanken vertiefen.

Nach dem Testen führst du Nachfragen durch. Fokus auf Schwachstellen und bitte um genauere Erläuterungen. Beobachte zudem das tatsächliche Nutzungsverhalten. Aus Nutzerfehlern lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Sammle abschließend alle Daten und kehre bei Bedarf in eine frühere Phase zurück. Geduld zahlt sich aus – selten ist etwas auf Anhieb perfekt.

Obwohl der Design-Thinking-Prozess aufwändig sein kann, liefert er vielseitige und durchdachte Ergebnisse. Wie bei jeder Methode gilt: Je mehr du übst, desto leichter fällt dir die Navigation durch den Zyklus. Bleibe flexibel und zuhören – jetzt liegt es an dir, loszulegen!

Interessiert an wachstumsgetriebenem Design?

Wobei hilft uns Design Thinking?

Wenn Sie Design Thinking als Problemlösungsstrategie statt als Designmethode betrachten, fragen Sie sich vielleicht, was seine wahren Vorteile sind. Was unterscheidet es von einer weiteren kurzlebigen Unternehmensmode?

Unternehmer schätzen Design Thinking aus vielen Gründen, doch der Hauptgrund, warum es in so vielen Unternehmen etabliert ist, liegt darin, dass es eine hervorragende Methode zur iterativen Lösung komplexer Probleme bietet.

Design Thinking eignet sich nicht für alltägliche Standardprobleme, die bereits zahlreiche erprobte Lösungen haben. Solche Probleme lassen sich oft einfach anhand eines Handbuchs oder durch Überprüfung vorhandener Abläufe lösen.

Doch was tun Sie, wenn Sie auf ein Problem stoßen, das Sie noch nie gehabt haben? Wie bereiten Sie Ihr Unternehmen darauf vor, einen neuen Markt oder ein neues Produkt zu betreten, mit dem Sie wenig Erfahrung haben? Wie können Sie einen wichtigen Geschäftsbereich nach jahrelangem Festhalten an bewährten Wegen innovieren?

Genau hier spielt Design Thinking seine Stärken aus. Seine Struktur ermöglicht es Ihrem Team, die wirklich innovativen Lösungen zu entwickeln, die benötigt werden.

Möchten Sie wissen, wie Design Thinking Innovation und kreatives Problemlösen in Ihrem Unternehmen vorantreiben kann? Hier sind einige hilfreiche Prinzipien, die Design Thinking in Ihrer Organisation fördern kann.

Fokus auf Zusammenarbeit

Das Hauptziel von Design Thinking mag darin bestehen, Endnutzer zu unterstützen, doch es fördert die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen.

Wenn Sie Design Thinking zur Problemlösung einsetzen, werden vielfältige Ideen und Perspektiven zusammengebracht. Je mehr Köpfe beteiligt sind, desto größer ist das Potenzial für echte Innovation.

Gibt es ein Unternehmen, das nicht von einem stärker kollaborativen Umfeld profitieren würde? Ideen zu bündeln ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, Probleme zu lösen, sondern hilft den Mitarbeitenden auch, sich besser kennenzulernen. Dieses neu entstehende Verständnis erleichtert künftige Projekte und fördert den Austausch unterschiedlicher Arbeitsstile.

Ein weiterer Vorteil von Design Thinking ist, dass Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammengebracht werden. Wie oft arbeiten Mitarbeitende mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen zusammen? Ein interdisziplinärer Design-Thinking-Workshop bringt neue Perspektiven in die Problemdefinition und stärkt die bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

Förderung von Ideation

„Ich dachte, ____ könnte in der Planungsphase eine gute Idee sein, traute mich aber nicht, sie vorzubringen.“

„Ich war unsicher, wie die anderen auf _____ reagieren würden, und schwieg daher.“

„_____ klang zu verrückt, also erwähnte ich es lieber nicht.“

Wie oft haben Sie solche Aussagen in Nachbesprechungen gehört? Manchmal ist das größte Hindernis für Innovation nicht mangelnde Unterstützung seitens des Managements, sondern der eigene Zweifel der Mitarbeitenden und ihre Zurückhaltung, Ideen zu teilen.

Design Thinking ist ein iterativer Prozess, der Mitarbeitenden hilft, sich daran zu gewöhnen, ihre Gedanken offen zu äußern. In der Ideation-Phase geht es nicht um die perfekte Lösung, sondern um das Generieren aller möglichen Ansätze und das mutige Ausprobieren.

Wenn sich Menschen zu sehr auf Perfektion fokussieren, gehen oft großartige Ideen verloren. Die kleine Idee, die Sie im Workshop zur Verbesserung Ihres Website-Traffics einbringen, mag nicht die Gesamtlösung sein, kann jedoch Ausgangspunkt für etwas Großes sein. Ohne Offenheit werden Sie es nie erfahren.

Gewöhnen Sie Ihre Mitarbeitenden an brainstorming in einer urteilfreien Umgebung. Ermutigen Sie sie, alle Gedanken zu teilen und während der Ideenfindung manchmal Quantität vor Qualität zu stellen.

Entwicklung umsetzbarer Lösungen

In Ihrem Unternehmen entstehen ständig neue Ideen für Dienstleistungen und Produkte, doch diese groß angelegten Gedanken führen selten zu konkreten Ergebnissen. Alle sind beschäftigt (being busy), doch es kommt nichts Konkretes zustande.

Vielleicht verweilen Sie zu lange in der Planungsphase, sodass Projekte nicht vorankommen. Oder Sie haben viele großartige Ideen, doch es fehlen Zeit und Mittel zur Umsetzung.

Unabhängig von Ihrem Problem scheitern Ihre Ideen oft an der Umsetzung. Glücklicherweise kann Ihnen Design Thinking dabei helfen.

Statt nur über mögliche Lösungen zu sprechen, fordert Design Thinking Sie dazu auf, etwas Greifbares zu schaffen. In den Phasen Prototyping und Testen erfahren Sie, wie Ihre Lösung im echten Einsatz funktioniert.

Sie müssen nicht Monate an Mitarbeitern und Unternehmensressourcen investieren, um herauszufinden, ob ein Konzept funktioniert. Ein einfacher Design-Thinking-Workshop kann in ein bis zwei Tagen die Machbarkeit Ihrer Lösung prüfen.

Warum funktioniert Design Thinking?

Design Thinking ist ein äußerst effektives Werkzeug, aber es ist kein Zauber. Es gibt einen bewährten Grund dafür, warum Design Thinking so wirkungsvoll ist, und zwar im Zusammenhang mit Daten und persönlichen Vorurteilen.

Wenn Sie sich darauf konzentrieren, eine überzeugende Kundenerfahrung zu schaffen, durchforsten Sie Daten, um Ihre Kunden besser zu verstehen. Indem Sie Website- und Social-Media-Analysen, User Stories und Nutzerinterviews auswerten, gewinnen Sie durch greifbare Daten ein echtes Verständnis Ihrer Zielkunden.

Im Gegensatz zu anderen Problemlösungsmethoden fordert Design Thinking dazu heraus, einen umsetzbaren Plan zu erstellen, der leicht testbar ist. Daten darüber zu sammeln, wie Nutzer in der Testphase mit Ihrem neuen Produkt oder Ihrer Lösung interagieren, ermöglicht schnelle Iterationen für eine bessere Nutzererfahrung.

Annahmen zu treffen kann schwerfallen, wenn Sie mit handfesten Daten arbeiten. Haben Sie Daten zur Untermauerung Ihrer Aussagen, ebnen Sie den Weg zum Erfolg und erleichtern zukünftige Anpassungen.

Über Vorurteile wird im Business oft nicht gesprochen, aber es ist ein wichtiges Thema, dem sich mehr Menschen widmen sollten. Voreingenommenes Denken hemmt Innovation und hindert Ihr Unternehmen daran, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Wenn Sie Design Thinking zur Problemlösung einsetzen, entwickeln Sie keine Lösungen aus nur einer Perspektive. Sie arbeiten mit verschiedenen Menschen zusammen, um die bestmögliche Lösung zu finden.

Denken Sie daran: Design Thinking bezieht nicht nur Ihre Mitarbeitenden ein. Es holt auch die Gedanken und Meinungen Ihrer Kunden mit ins Boot, sodass Sie eine umfassende Lösung entwickeln können, die sowohl Endnutzer als auch Stakeholder zufriedenstellt.

Wie man zu einem Design-Thinking-first-Ansatz wechselt

Veränderungen verlaufen in Unternehmen oft nur schleppend. Es wäre praktisch, einfach eine kurze E-Mail zu verschicken und alle aufzufordern, Design Thinking anzuwenden, doch Führungskräfte und Mitarbeitende benötigen eine gewisse Orientierung.

Unternehmensschulungen können helfen, doch am wirkungsvollsten bringen Sie Ihre Mitarbeitenden in eine Design-Thinking-Mentalität, indem Sie die Kernprinzipien direkt in Ihre Geschäftsprozesse integrieren.

Wenn Sie Design Thinking in Ihrem Unternehmen einführen möchten, beginnen Sie am besten mit diesen einfachen Tipps.

Flexibilität leben

Wir haben erwähnt, dass die meisten Design-Thinking-Ansätze fünf Phasen umfassen, aber der Prozess muss nicht in fester Reihenfolge ablaufen.

Es kann hilfreich sein, direkt mit dem Prototyping oder Testen zu starten, um bessere Ideen zu entwickeln. Ein früherer Start in der Ideation-Phase kann Ihre Empathie für die Endnutzer vertiefen.

Verlieren Sie sich nicht in der Vorstellung, alles müsse in einer bestimmten Reihenfolge geschehen. Achten Sie darauf, jeder Phase ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken, und lassen Sie sich nicht von einem starren Ablauf einschränken.

Silos vermeiden

Vermeiden Sie es, Design Thinking nur in einzelnen Abteilungen auszuprobieren. Wenn Sie nur das Design-Team oder die Entwickler an erster Stelle einbeziehen, vernachlässigen Sie bereits einen zentralen Grundsatz von Design Thinking.

Ideen aus ein und demselben Team reichen oft nicht aus, um wirklich innovative Lösungen zu finden. Binden Sie also stets Mitarbeitende aus unterschiedlichen Abteilungen und Fachbereichen ein.

Ihre Befürworter finden

Hat jemand geäußert, dass er sich freut, dass Ihr Unternehmen Design Thinking nun ernst nimmt? Hat ein Manager oder Mitarbeitender in Ihrem letzten Workshop besonders überzeugt?

Wenn Sie erfolgreich zu einer Design-Thinking-Kultur wechseln möchten, identifizieren Sie diejenigen, die Ihre Sache begeistert unterstützen. Sie werden aktiv die richtigen Prinzipien in Projekten und Besprechungen anwenden.

Sprechen Sie mit ihnen darüber, wie sie weitere Kolleginnen und Kollegen ins Boot holen können. Ermutigen Sie sie, auf andere Mitarbeitende zuzugehen und Design-Thinking-Ideen in deren Teams zu verbreiten.

Klein anfangen

Ein häufiger Fehler beim Einführen von Design Thinking ist, zu groß zu starten. Überfordern Sie Ihr Team nicht mit dem Auftrag, die gesamte Organisation umzukrempeln. Denken Sie lieber in kleinen Schritten.

Organisieren Sie beispielsweise eine kompakte Brainstorming-Session mit Freiwilligen. So starten Sie überschaubar und finden gleichzeitig Ihre Befürworter. Wählen Sie als erstes Problem ein einfaches, leicht zugängliches Thema (z. B. „Wie können wir die Warteschlange an der Kaffeemaschine in der Teeküche verkürzen?“).